診療案内

脳神経内科

頭痛、めまい、麻痺、もの忘れ

脳神経内科は脳や脊髄、神経、筋肉の病気を診る内科です。

脳梗塞、脳出血などの脳卒中から各種内科疾患に伴う神経障害など、神経疾患全般にわたる医療を提供します。

体を動かしたり、感覚を感じたりする事や、考えたり覚えたりすることがうまくできなくなったときに脳神経内科の病気を疑います。

よく見られる症状としては、頭痛、ものわすれ、手足のしびれや力がはいらない、歩きにくい、めまい・ふらつく、しゃべりにくい、ものが二重にみえる、かってに手足や体が動いてしまう、ふるえ・筋硬直、意識障害などたくさんあります。

まず、全身をみることが出来る脳神経内科でどこの病気であるかを見極め、その上で骨や関節の病気がしびれや麻痺の原因なら整形外科に、手術などが必要なときは脳神経内科に、精神的なものは精神科にご紹介します。

また、感じることの中には見たり聞いたりする能力も含まれますが、眼科や耳鼻科の病気の場合もあります。

まず、脳神経内科でどのような病気かを診断し、脳神経内科以外での治療や検査が必要な病気の場合は適切な科にご紹介します。

主な脳神経内科疾患

- 認知症(アルツハイマー病、レビー小体病)

- パーキンソン病

- 頭痛

- 脳梗塞・脳出血

- てんかん

- 重症筋無力症

- ギラン・バレー症候群

- 筋萎縮性側索硬化症

- 脊髄小脳変性症

- 筋ジストロフィー

- 眼瞼けいれん

- 多発性硬化症

認知症

いまや認知症の方はどんどんと増えており、国民的な問題となっています。平成24年の推計でも“認知症”が460万人、“軽度認知機能障害”が400万人で合わせると65歳以上の25%にもなります。これらの方々が、自分や周りが問題を感じた時に「どこに行けばいいのか」「何科の医者にかかればいいのか分からない」とのお話をよく伺います。それは神経内科です。

原因として一番多いのはアルツハイマー病です。認知症になる病気はそのほかにもたくさんありますが、神経学的診察などで原因を見つけ治療することが大切です。

診断・検査

神経学的検査、高次機能検査に加え、他の疾患との鑑別のために、血液検査、頭部MRI・VSRAD(ブイエスラド)などを行います。

パーキンソン病

希少疾患が多い神経難病の中では比較的患者数の多い病気で、多くの治療薬が開発されています。症状としては、何もしていないじっとしているときに手足がふるえる、歩くときに前かがみになる、歩幅が狭くなる、動きが遅くなる、表情がなくなるなどです。

診断・検査

神経学的検査に加え、他の疾患との鑑別のため、血液検査、頭部MRI、シンチグラムなどを行います。

頭痛

経験がないほどのひどい頭痛や、突発して短時間でピークに達するような急性の頭痛、発熱、手足のまひやしびれを伴うようなくも膜下出血や脳出血など重篤な病気や慢性頭痛として片頭痛、緊張性頭痛、群発頭痛などがあります。

脳神経内科を受診して正確な診断を受けてください。

脳梗塞・脳出血

いわゆる脳卒中のことで、脳の血管が詰まることを脳梗塞と破れることを脳出血と言います。ともに脳の機能が障害される疾患で様々な症状が急激に起こります。手足に力が入らない、感覚が麻痺する、言葉がうまく話せない、意識消失などの症状があります。

診断・検査

神経学的検査に加えて、頭部MRI/CTなどの画像検査が重要です。

てんかん

脳の神経細胞の異常な興奮に伴い痙攣、意識障害、不随意運動などが起こる疾患です。病的な脳の電気的興奮が起こる部位によって、様々な症状が出てきます。外傷、脳炎、脳腫瘍、アルツハイマー病など様々な原因で起こりますが原因不明なものも多くみられます。

診断・検査

神経学的検査とともに、脳波の異常を検出することが重要です。他の疾患との鑑別のために、頭部MRI、血液検査を行います。

重症筋無力症

運動神経と筋肉との連携が悪くなる疾患で、力が入りにくくなります。神経伝達物質であるアセチルコリンを受け取る筋肉の受容体に抗体ができてしまう免疫異常と考えられています。症状としては、疲れやすいことで夕方になると悪化します。物が二重に見える、ピントが合わないなどがあります。眼筋型と全身型の2タイプがあります。

診断・検査

筋肉が疲れやすいことを神経学的検査や電気生理学的検査で評価します。血液検査で抗体の検査をします。

ギラン・バレー症候群

急性・多発性の根神経炎の一つで、おもに筋肉を動かす運動神経が障害され、四肢に力が入らなくなる疾患です。最初は風邪程度の症状で両足の症状から出現することが多く、徐々に体から手の方へ症状が進行します。

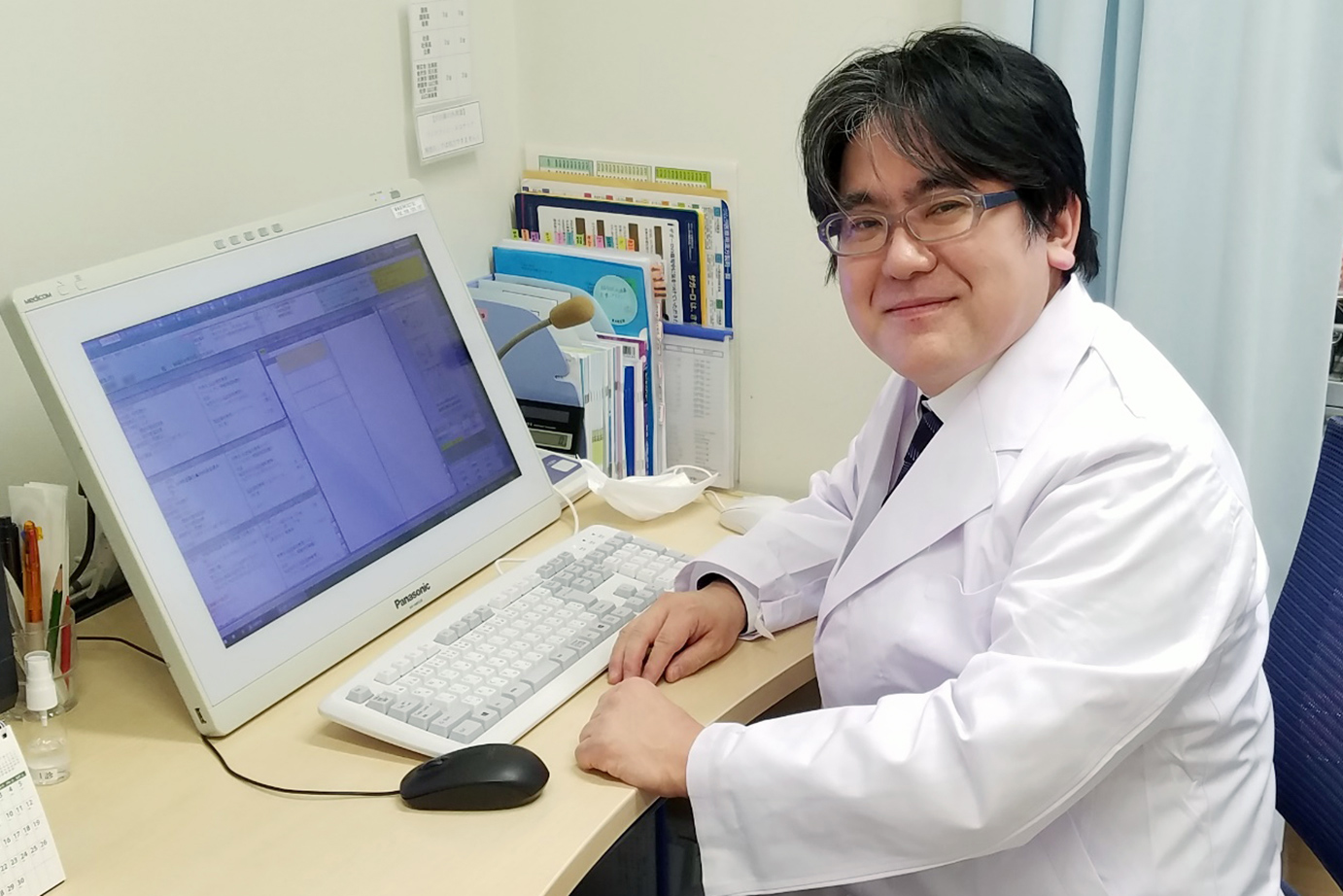

担当紹介